百里青山,层峦叠嶂,万亩丘陵,延绵不绝。入秋时节,在呼和浩特市唯一的国家级扶贫开发重点县武川县,到处是收获的喜悦。

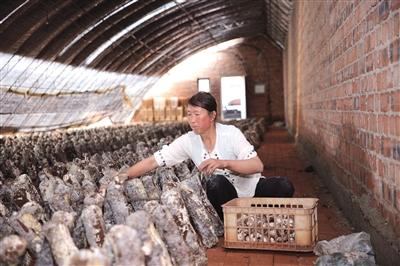

在武川县耗赖山乡圪顶盖村的蒙禾源食用菌基地,贫困户李栓林一早就开始采摘蘑菇,“我和老伴儿以前一直靠种地生活,老伴儿身体不好不能干农活,家里的日子过得难啊!这不,在村干部的介绍下,我来这儿有了工作,更有了每个月2000多的工资,我家的日子越过越红火。”

内蒙古自治区党委常委、呼和浩特市委书记云光中,在赴武川县调研脱贫攻坚工作并主持召开全市脱贫攻坚工作推进会暨全市扶贫领导小组第5次会议时强调,“打好脱贫攻坚战是一场没有退路、只能打好打赢的硬仗,武川县和全市各级领导干部要树牢政治意识,进一步提高思想意识和政治站位,把做好精准脱贫工作作为重大政治任务,鼓足干劲、狠抓落实,切实取得脱贫攻坚实际成效。”

具体目标:2018年,全市建档立卡贫困人口减贫6420人,53个贫困村出列,武川、清水河两县摘帽退出,解决未脱贫贫困户1030户的危房改造任务,完成易地扶贫搬迁155人的搬迁任务,完成涉及2个贫困县(即武川县、清水河县)的2个集中式地面光伏电站的建设任务,并及时上网发电;2019年,全市建档立卡贫困人口减贫3362人;2020年,全市减贫建档立卡贫困人口367人。

“人脱贫、村出列、县摘帽”。为确保目标实现,今年以来,呼和浩特市委、政府先后召开了6次扶贫开发领导小组会议,及时调整了市扶贫开发领导小组,自治区党委常委、呼和浩特市委书记云光中,市长冯玉臻担任正副组长,进一步强化了脱贫攻坚责任的落实,全市扶贫战线团结一心、上下一致,严格按照中央、区市精神要求,聚焦精准,狠抓工作落实,扶贫工作切实取得了新进展。

精准摸清工作底数

严格执行识别标准和程序,确定2017年末未脱贫建档立卡贫困人口4999户10149人。按照动态管理要求 ,2018年及时开展建档立卡数据信息调整和补录工作。一是进村入户摸清底数。对全市农村常住人口进行摸底核查,共核查农村常住人口236635户620202人。二是严把识别“准入关”。严格按照“两不愁、三保障、一低于”的识别标准和“农户申请、信息比对、民主评议、两公示、一公告”的识别程序严格把关。在识别过程中严格执行“谁识别、谁签字、谁负责”的原则,确保贫困人口识别准确、程序规范、群众认可。2017年共新识别贫困户3453户7112人,返贫户523户1126人。截至2017年12月31日,全市共有未脱贫户4999户10149人。三是完善动态数据调整。为进一步完善建档立卡贫困人口数据的真实性、可靠性,针对未脱贫4999户10149的数据信息,通过工商、民政、残联、交管、住建、财政、人社、公安、教育等部门进行贫困人口数据信息比对,截至今年5月31日,共整理完善贫困人口数据9819条。

精准实施扶贫政策措施

严守政策红线,确保政策不走样、不变形。精准研究和把握扶贫政策,做到思路清、措施明、落实准,逐级、逐户、逐人“量身定做”扶贫方案和脱贫措施,对有劳动能力的要实施产业扶贫;对需要移民搬迁的实施危房改造、翻建或易地搬迁;对因病致贫的要实施医疗救助;对因学致贫的要实施教育培训支持,包括免除学杂费;对丧失劳动能力和无劳动能力的要实施政策兜底,切实提高帮扶措施的针对性和有效性,切实做到“六个精准”。同时,严格把握政策尺度,既能确保政策到位、资金保障,也不吊高胃口。

近年来,呼和浩特市分别在精准识别、资金管理、政策落实、产业扶持、教育扶持、生态补偿、易地搬迁、社会兜底、就业扶持、健康扶贫、低保兜底、精准退出、督促督导、人员选派、考核评估等方面出台了《呼和浩特市最低生活保障对象认定暂行办法》等30余项细化配套政策措施,力推脱贫攻坚取得胜利。

精准投放财政扶贫资金

加快资金拨付力度。2018年初,共计下达财政扶贫资金28813.5万元;大力开展涉农涉牧资金整合工作,组织武川县、清水河县做好2018年涉农涉牧资金整合试点工作,盘活资金存量;制定印发《扶贫项目库建设工作实施方案》,进一步规范资金的使用与管理,着力解决资金闲置和损失浪费等问题;加大扶贫资金使用管理督查工作,由市审计局、农牧业局、农委抽调专人成立扶贫资金督查工作组,对全市2017~2018年扶贫资金使用、项目管理开展专项督查工作;加大资金使用公开力度,资金使用管理全部在呼和浩特市日报等主流媒体向全社会公开、公示,广泛接受监督。

精准扶持优势产业

立足资源禀赋,开创具有呼和浩特市特色的产业扶贫模式。大力培植发展食用菌、马铃薯、设施农业、小杂粮、紫花苜蓿、甜玉米、草产业、扶贫林果基地,以及奶牛、肉羊、肉牛、肉驴、生猪养殖等特色种养殖业,带动贫困户稳定增收、精准脱贫。按照“一村一品、一村一业、一户一策、一户一法”的原则,注重提升产业扶贫的可持续性,完善利益分享机制,确保贫困人口稳定脱贫、长期致富。截至目前,全市共投入产业资金1.48亿元,共实施产业扶贫项目91个,重点对全市未脱贫10149人进行产业扶持,兼顾对已经脱贫享受政策的28342人进行巩固提高。

武川县耗赖山乡大豆铺村贫困户郝三换靠种植食用菌摆脱贫困。

同时,在武川县、清水河县实施金融扶贫的基础上,在全市范围内开展金融扶贫工程,下达金融扶贫风险补偿金2700万元,由各旗县区自主与银行企业合作,积极扩大扶贫再贷款使用规模和范围,主要用于扶贫龙头企业、专业合作社、种养大户产业壮大产业发展与贫困户形成长效利益联结机制,为有意愿发展产业缺少资金的贫困户提供贷款,并全程进行贴息。

引导推动保险业在脱贫攻坚发挥风险保障、社会管理、经济补偿等特有功能,助力精准扶贫,提高贫困人口生产生活风险抵御能力。2018年,投入专项扶贫资金2000万元,集中用于所有享受扶贫政策贫困人口38491人在发展产业、家庭财产、医疗救助等方面保险保障,切实提升贫困户抵御天灾人祸能力。

精准推进易地搬迁

严格按照《自治区“十三五”易地扶贫搬迁方案》,本着“群众自愿、积极稳妥”的方针和“搬得出、稳得住、能致富”的原则,抓住“建房、搬迁、就业、保障、配套、退出”等关键环节,稳步推进易地扶贫搬迁工作,逐步完善后续保障措施。严控易地搬迁“三条红线”。严控住房面积,把控贫困户负债风险,稳控住房质量安全及有效封堵。按照呼和浩特市《“十三五”易地扶贫搬迁规划》,易地扶贫搬迁计划完成5470人。截至到5月末,全市共完成易地搬迁人口4888人。其中:武川县2051人,清水河县2254人,和林县583人。目前,尚有清水河县153人未搬迁入住,计划年末全部完成搬迁入住。

精准强化大扶贫工作

积极推进东西部扶贫协作,成立京蒙扶贫协作工作领导小组,拟定京蒙扶贫协作三年行动方案,签订《全面深化京蒙扶贫协作2018年行动协议》、《京蒙劳务协作扶贫行动协议》。2019年和2020年共储备项目39个。目前,京蒙帮扶的两批12个项目资金已经到位2024万元;协调中国通用技术集团控股有限责任公司投入武川县帮扶资金500万元(目前已到位300万元);精准选派人员,强化定点帮扶工作。40位市级以上领导牵头联系41个乡镇,每人结对帮扶5户贫困户。165个单位帮扶205个村,5911名干部帮扶4999户贫困户;精准调整优化干部驻村帮扶工作,调整了派驻旗县督导组、驻村工作队长(第一书记);精准推进“百企联百村”工作,印发呼和浩特市《“百企联百村”精准扶贫实施方案》,确定了228家企业帮联205个重点村;精准推进军地精准帮扶工作,与呼和浩特警备区召开军地精准扶贫工作对接会,在原有7家的基础上,增加12家部队参与精准扶贫工作,重点帮扶武川县、清水河县。目前,市直单位、企业、部队帮扶钱物共计3090.158万元;精准制定驻村帮扶制度。

精准实行政策衔接

在精准推进健康扶贫工作方面,通过与医保系统信息比对及多次核实确认,呼和浩特市10149人未脱贫的建档立卡贫困人员中,参保率100%。按照2018年市政府第7次常务会议精神,先后印发了《呼和浩特市人民政府办公厅关于调整城乡居民医疗保险有关待遇的通知》《关于调整精准扶贫对象城乡居民基本医疗保险有关政策的通知》《关于调整建档立卡贫困人口大病补充保险待遇的通知》3个文件,进一步减轻建档立卡贫困人员负担,在国家、自治区对建档立卡贫困人口出台的“两提高、两降低”基础上再次提高了待遇水平。

在精准推进社会保障兜底工作方面,为扩大兜底脱贫覆盖面,呼和浩特市先后印发出台了《呼和浩特市人民政府办公厅关于提高2018年社会救助标准的通知》《呼和浩特市最低生活保障对象认定暂行办法》,并组织工作人员入村入户进行调查摸底,确保低保兜底应保尽保,不漏一户不落一人。

在大力推进就业扶贫工作方面,把就业扶贫与农村人居综合环境整治相结合,投入公益性岗位扶贫资金,增加公益性岗位3450个,农村人居环境改善与贫困人口增收实现双赢。

精准开展脱贫攻坚培训

制定培训工作方案,不断创新培训工作思路,加大培训工作力度,根据各旗县区的工作需求制定了《2018年培训工作方案》;大力开展扶贫创业致富带头人培训。按照《内蒙古自治区扶贫创业致富带头人培训工程工作方案》,在武川县、和林县、托克托县举办三期创业致富带头人培训班,共计培训184人;落实市本级脱贫攻坚暨乡村振兴业务培训工作。今年,在浙江大学连续举办4期专题培训,组织61名扶贫干部到贵州省毕节市开展现场典型教学交流。组织全市脱贫攻坚驻村干部培训,举办全市脱贫攻坚远程网络培训。各类培训共14600人次。

另外,精准推进村出列所必须完成的水、电、路、通讯、卫生室、文化室等公共服务和基础性设施建设。

清水河县:不断取得脱贫攻坚工作新进展

今年年初,按照呼和浩特市委、市政府总体工作安排部署,清水河县结合自身脱贫工作开展情况,提出在年内实现“人脱贫、村出列、县摘帽”的工作目标。全县上下向着既定目标以必胜的信心,下足绣花功夫,不断取得脱贫攻坚工作新进展。

按照贫困县脱贫退出要求,清水河县组织相关部门开展了脱贫退出自查自验工作,共自查65个村委,入户1993户、4428人,其中贫困户1407户、3098人,一般户586户、1330人,未发现漏评户及错退户。经测算,综合贫困发生率为1.13%,漏评率0,错退率0,贫困人口抽样满意度98.93%。2017年农民人均可支配收入增幅10.6%,高于自治区8.4%的增幅,各项基础设施和公共服务建设完成情况良好。

摸清贫困底子

清水河县2014年开始实施贫困人口建档立卡工作,按照“农户申请、村民评议、村委核实、乡镇审核、县复审”以及“两公示一公告”程序,当年共识别贫困人口4890户10406人。经过“四到村四到户”、金融扶贫富民工程、“雨露计划”等扶贫项目扶持,2014年、2015年累计脱贫2767户5900人。

2016年初,在建档立卡“回头看”工作中,全县核查不符合要求四类人员1072户2359人,重新识别贫困人口1028户2371人。2016年通过扶持正常脱贫1231户2783人。

2017年,清水河县先后开展了“档外人口”识别和贫困人口“动态管理”工作。“档外人口”识别共新识别档外人口288人,补录864人,因病返贫9人,识别稳定脱贫1740人,清除系统内市级贫困人口58人,重复人口67人。“动态管理”工作对全县常住农户进行了全面摸排,新识别贫困户830人,因病返贫167人,户内增加62人,自然减员582人,标注稳定脱贫863人。2017年脱贫713户1516人。

经过几年来贫困人口动态调整以及扶贫政策扶持,截至目前,全县共有可享受政策贫困人口4110户9147人,其中未脱贫646户1382人。

提升脱贫质量

产业扶贫实现全覆盖。把发展产业作为治本之策,统筹实施四项工程,变“输血”为“造血”,努力提升脱贫质量。一是精准扶贫项目工程。探索开展了菜单式扶贫、托养式扶贫、领养式扶贫、壮大村集体经济资产收益等多种产业扶贫模式,并通过资金整合调剂扩面、先建后补和托养保底分红,为每户贫困户至少落实2项以上扶持措施。对有劳动能力和发展意愿的贫困户,给予以“三种五养一旅游”为主的“菜单式”产业扶持。对不具备发展条件的贫困户,与圣地、同源等企业“联姻”进行托养扶持。2017年,对3020户发展产业的贫困户兑现补贴资金1287万元,为1820不具备生产条件和劳动能力的贫困户托养奶牛1310头、肉驴498头、奶山羊240只、土鸡2.28万羽,获利分红394.72万元。通过到户“小产业”和企业联结“大项目”的双重推动,实现了贫困户自我发展和企业带动脱贫,年人均发展产业增收1500元以上,真正发挥了产业带动核心作用。2018年建成5MW光伏扶贫项目,确保213户贫困人口稳定受益。在脱贫攻坚项目库建设中储备3年项目404个,总投资8.46亿元,涉及产业扶贫、村集体经济、基础设施、社会事业、生态保护、金融扶贫等7个类别。其中2018年项目176个,总投资4.1亿元。二是旅游扶贫工程。依托丰富独特的乡村旅游资源,成功打造出以红色旅游为特色的老牛坡村、以黄河大峡谷观光与文化旅游为特色的老牛湾村、以生态旅游为特色的贾浪沟村等一批具有示范带动效应的旅游村,带动119户238人发展旅游产业。三是电商消费扶贫工程。成功举办两届年货节,吸引呼市周边地区的消费者购买农产品,将大量绿色、生态的地域优特“山里货”推向更广阔的市场,成功提升地域品牌知名度,基本打开农产品销路,实现农产品进城,贫困群众的劳动产品及时转化为收益。建立了全县电商孵化基地,引进尚尚云汇网络科技有限公司等11家电商企业,吸纳贫困户在家开网店,网上销售农产品,打通产业扶贫“最后一公里”。四是金融扶贫富民工程。开展了金融扶贫富民工程、互助资金、中和农信小额信贷等项目,累计投放扶贫贷款37630万元,受益农户9779户,其中贫困户955户,贷款4068.3万元。

扎实推进易地搬迁。清水河县易地搬迁总任务2407人,2016年,完成移民搬迁618户1387人,其中集中安置563户1281人,分散安置55户106人。2017年,完成移民搬迁347户816人,其中集中安置229户590人,分散安置118户226人。剩余204人的移民任务已经申请核减30人,其余174人在9月底全部完成搬迁。搬迁方式上坚持往县城、往条件好的中心村、往互助幸福院搬迁的“三个集中”路径,选定并建成城关镇益民小区、五良太白旗窑等集中安置点9个。对移民全面落实“四不变、两同等、一减免”搬迁政策。通过建设基本田、经济林、日光温室、食用菌棚和政府组织劳务输出等,解决搬迁户后续产业发展和稳定就业问题。让搬迁贫困户一步住上好房子,逐步过上好日子。

严格落实生态补偿。通过实施京津风沙源治理工程、天保工程、退耕还林工程、森林抚育、造林补贴等项目,累计雇用贫困人口200人参与工程建设,获得劳务性收入55.6万元。为218户546名贫困人口落实退耕还林3127.9亩,每亩补助1200元。开工建设百万亩扶贫林果基地,支持贫困群众通过土地流转、企业用工、参与管护、入股分红等途径优先受益。增设防火宣传员公益岗位,吸纳312名贫困人口实现就地就业,年补贴3600元。

稳步推进社会保障。严格落实贫困家庭子女就学资助和优惠政策,全县408名贫困户家庭学生实现资助全覆盖,累计资助61万元。建立“一站式、两降低、三提高、四减免、五步走”五重医疗保障体系,大病集中救治36人;重病兜底保障745人,住院费用保障达到了90%;慢病签约服务管理2946人。投入146万元为所有可享受政策贫困人口购买了商业医疗补充保险,对未脱贫人口进行了免费体检,为781名贫困人口报销兜底医疗费用291.27万元。贫困户城乡居民医疗保险参保率达100%,贫困户城乡居民养老保险参保率达100%。开展就业扶贫,为100名贫困人口提供养路工人岗位;增设561个村庄清洁工公益岗位,每人每年工资3600元。扶贫与低保两项制度有效衔接,纳入低保范围贫困户999户2128人,实现了应保尽保,应纳尽纳。改造贫困户危房759户,其中2017年因危房纳入贫困人口的46户,对C级危房采取维修加固,D级危房采取置换、长期租赁等方式全部改造,基本实现了“住有所居、居有所安”。为398名残疾人发放补贴45.68万元。

缺什么补什么

近年来,清水河县狠抓农村基础设施建设,本着“缺什么补什么”的原则,不断提升公共服务能力。累计完成投资20.29亿元,改造危房5333户;饮水新建改造水源89处,新建改造管网743.5千米,建设水窖2371个;街巷硬化1540千米;农网改造低标准用户升级1707户,低电压改造工程53.6千米;安装广播电视户户通4215户,地面数字覆盖站4处,广播村村响360个;校舍安全改造9所;建设标准化卫生室68所,文化室79所;便民连锁超市132个,配送中心1处;农村养老保险、高龄补贴做到应保尽保;并对421个村的人居环境进行了综合整治。贫困村集体经济通过入股分红、村企共建、资产收益等多种方式逐步壮大,收入均达到3万元以上。

武川县:国贫县走出脱贫攻坚新路

武川县位于内蒙古自治区中部、大青山北麓,辖区总面积4885平方公里,全县辖6乡3镇、93个行政村、948个自然村,总人口17.6万人,其中农业人口14.6万人,是呼和浩特市唯一的国家级扶贫开发重点县。作为红色革命老区,如今的武川县人民在打赢脱贫攻坚这场硬仗上开辟出广阔的新天地,走出一条崭新的路子。

武川县重点贫困村有53个。2014年全县精准识别建档立卡贫困人口6064户13050人,经过3年努力,减贫5454户11738人,武川县贫困发生率从2014年的8.9%下降到了2017年的2.15%。2018年,武川县进行精准再识别,目前该县未脱贫人口1617户3045人。按照致贫原因分析,因病、因残致贫877户,占比54.23%;因自身发展不足致贫433户,占比26.78%;其他原因致贫307户,占比18.99%。

做严资金使用管理

武川县在国家提出的要求基础上制定农户自愿提出申请、面对面计算农户可支配收入、村民代表大会评议、村乡县三级公告公开、“五个一批”、六级联动挂牌扶贫、脱贫不脱政策等详实可操作的工作方法。在资金管理上主动接受社会各界监督,将专项扶贫资金审批权全部下沉到乡镇,共同研究,多部门监督,形成了“先拨付、后报账、村决策、乡统筹、县监管”的扶贫资金分配运行机制。

做细脱贫攻坚帮扶

按照“五个一批”和“两不愁、三保障”精准扶贫工作要求,武川县结合该县实际,提出“15+10”脱贫举措。即:危房改造扶贫、产业发展扶贫、异地搬迁扶贫、土地流转扶贫、生态补偿扶贫、教育扶贫、健康扶贫、政策兜底扶贫等15项具体措施,以及村集体产业辐射带动、种植业补贴、养殖业补贴、发展农家乐旅游、发展农村服务业等10项产业增收举措。增加贫困家庭收入,减少刚性支出,稳固脱贫步伐。

近年来,武川县通过自营式、参与式、租赁式、投入式等模式,重点围绕马铃薯、食用菌、莜麦、荞麦、肉羊、黄芪、黄芩等特色产业,建设贫困人口参与度高的特色种养业基地,强化贫困人口与产业的利益联结,实现脱贫目标。2018年至今,武川县已经下达财政扶贫资金9286.75万元,累计通过产业扶贫使5771户11408贫困人口受益,累计为贫困户分红812.54万元,人均1524.8元。

做好异地扶贫搬迁

武川县把生态修复以及南部山区中部分生活条件差、交通不便的地区列为重点整村搬迁区域,采取易地扶贫搬迁方式推进扶贫,从根本上解决“一方水土养不了一方人”的问题。

从试点推进易地扶贫搬迁,得到老百姓认可并积极回应,2016年一年就搬迁185个自然村24246人,占全县农村总数的20%,2018年计划投资1.7亿元,接力搬迁82个自然村4378户10837人(其中包括2017年搬迁的6个自然村313户747人)。

易地扶贫搬迁涉及面广、政策性强,是一项复杂的系统工程和社会工程,既要精心组织做好安置住房、配套水电路气网等基础设施和教育、卫生、文化等公共服务设施建设,也要依据不同安置方式,扎实推进产业培育、就业培训等后续发展工作,确保搬出去的农民“稳得住、有收入、能致富”,解决移民的后顾之忧。

近年来,在绿色发展理念的指引下,武川县推动生态文明建设的力度不断加大,在全县范围内开展退耕还林、退耕还草工作,姚家村的部分耕地也实施了退耕还草。耕地变成了草场,农民们虽然拿到了退耕还草的补贴,但是还改变不了其贫困的状况。为了能够根除贫困,县委、县政府和有关包扶部门便想到了在这里发展肉牛饲养产业。肉牛肉羊养殖业是武川县近年来提出的“四条产业链”之一,也是针对武川县中西部乡镇实际情况制定的产业发展规划。

做强助推脱贫产业

华能武川县10MWp光伏扶贫项目位于西乌兰不浪镇,由市政府下设的城乡建设投资有限公司与华能蒙西公司合资成立,分别占股49%、51%。其中城乡建设投资有限责任公司在合资公司内的全部收益(即总收益的49%)作为扶贫款项进行精准扶贫。项目于今年3月15日开工建设,6月27日并网发电。该项目的实施,能够覆盖全县建档立卡无劳动能力贫困户379户,每年每户通过光伏扶贫工程获得稳定收入3000元以上,持续受益20年。

2017年,武川县争取了商务部“电子商务进农村示范县”电商产业园项目,总投资2000万元,目前已经入住园区企业15家,实现线上销售371.2万元。成立了供销电子商务公司,以企业运营的模式,成立“供销e家”线上运营平台,推广销售武川特色农产品,目前线上产品已经达200多种。争取到国家供销总社农村电商服务网点建设项目,投资450万元,目前项目资金已经到位,下一步将建设50多个农村电商服务网点,切实把电商扶贫产业延伸到农村。