蒙古族导演宁才是一位极具思想者和诗人气质的导演,辽阔、博大、充满诗意的草原赋予了他这样的天生禀赋。集编、导、演于一身的多重角色也让他挥洒着他多侧面奔突难定的才情,在国内导演中显得特别显眼。本文通过宁才执导的三部电影《季风中的马》《帕尔札特克》和《额吉》分析他在重建蒙古族电影主体和在追求电影美学等方面的独到探索和尝试。

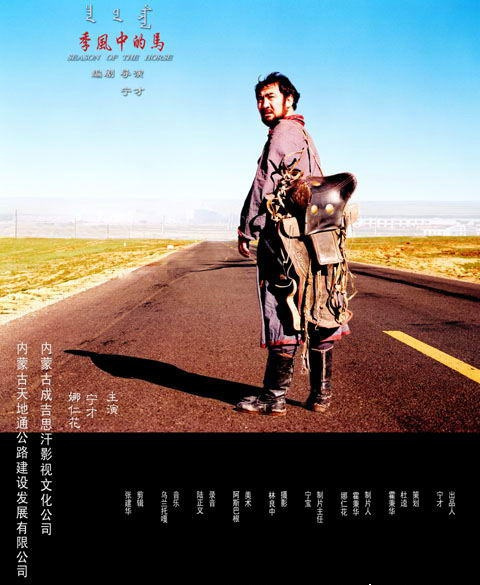

蒙古族导演宁才(资料图)

多年来,蒙古族电影被“他者化”裹挟,远离真实的自我,解放与感恩、蓝天与骏马、英雄与烈女、歌舞和奇俗成为有关蒙古族影像表达的既定标签。直到世纪之交,蒙古族电影迎来了一次劫后余生的“胜利大逃亡”。在主流表述与商业经营的双重困境中,蒙古族电影从业者幸运地踏上了重建主体的探险之路。诞生于2005年的《季风中的马》是这一转型的重要标志之一。

此片叙述了一户草原牧民在现代转型途路中艰难选择,从拒绝到挣扎、从妥协到告别的心理历程,以直面现实的写实精神,第一次将蒙古民族的现代性焦虑毫无遮蔽地搬上银幕,还原了一个真实的“自我”镜像。影片中,牧民乌日根一家面临着三重困境:在自然方面,连年干旱造成草原沙化、生态恶化,传统的游牧生产方式面临着严重的挑战;在社会方面,对草原的“封禁移转”政策必然导致牧区的城市化进程;更为严重的是,随着生产方式、生活方式的转变,文化的变迁势所必然,自我重塑问题成为转型的关键。马背民族失去了骏马,那么他还是原来的他吗?影片自始至终暗示着一个严峻的问题:“我是谁?”

影片的末尾,儿子一再嘱咐着父亲进城后的常识,红灯停绿灯行。面对日新月异的现代文明,一个古老的伟大民族必然要经历一场凤凰涅槃式的惨烈重生。《季风中的马》为初试牛刀的宁才带来了荣誉,也为蒙古族电影带来了新的转机:自我表达的可能。

宁才执导的第二部影片是《帕尔札特克》(故乡)。影片以鄂温克族传奇女画家柳巴的真实经历为原型,表达了现代转型中古老民族的心灵阵痛与无奈抉择。此片在主题上是第一部的延续,不同的是主角换成了女画家(知识分子),一个进了城的猎人后裔,以及她在角色转换历程中的心灵悲剧。“我是谁”这个严峻的问题同样困扰着主人公娜佳。

影片中有一段极具哲学意味的对话:娜佳问导师,我站在黑暗里,你看不见我,我不存在吗?导师回答,你不存在,从视觉上讲,你不存在;娜佳又问,我死了,但我有影子,我还存在吗?导师回答,你存在,从视觉上讲,你存在。这几句台词让笔者十分震撼,在本人观赏过的国产影片中有如此深刻意蕴的对话,实属罕见。

一个民族生活在他自己的世界里(如空间的、文化的),对他自己讲他是存在的,而从他者视野看,他是不存在的,因为他远离现代文明;但当他放弃了自我(空间的、文化的),进入了现代文明,被全球化了,他在他者视野中存在了,而他却失去了自我(死了)。这真是一种难以调和的悖论。影片首尾中出现了出山的同胞与进山的主人公以反方向运动的镜头,一方以放弃自我为代价,争取存在;而另一方以放弃存在为代价去寻回自我,尽管这种寻求也许是徒劳的。

与前两部以现实为题材的电影不同,宁才的第三部电影《额吉》采用了历史叙事,以回忆的方式重现了一段鲜为人知的历史记忆:在史无前例的三年自然灾害中,草原人民展开温暖的怀抱,接纳了挣扎在生死线上的上海三千孤儿,以他们纯朴、善良、无私的心灵乳汁哺育了这群可怜的孩子。

这样的题材很容易被庸俗化,演绎成苦难与拯救、感恩与报答的滥情通俗剧。但对自己的民族文化有着深刻理解和情感体悟的宁才并没有把“哺育三千孤儿”事迹处理成历史事件的再现,而是深入到一个民族的心灵深处,去倾听爱的呼吸。爱是没有理由的,它是天然的、纯朴的、与生俱来的。

电影《额吉》剧照

在蒙古族文化传统中,既有着金戈铁马式的英雄主义精神,也有着大爱无疆的博大与善良,这源自生命至上的文化理念,超越了文化和种族界限,成为人类共有的高尚情感。这一精神集中体现在草原额吉(母亲)们身上,千千万万个草原母亲都是这种大爱的化身。张承志的小说《黑骏马》、谢飞执导的电影《黑骏马》、塞夫、麦丽丝执导的电影《天上草原》均或多或少地展现了这种额吉之爱。

草原是辽阔的、博大的,草原额吉的心灵比草原还要博大、无私,那是一种与生俱来的禀赋和气质,没有理由,也没有条件,一切像大地孕育青草一样自然、和谐。宁才深深地理解了这一点,与其说他在塑造额吉这个形象,倒不如说他在努力接近大地一样辽阔的额吉的心灵。为爱而养育,为爱而送走,一切都是那么自然,真诚,老额吉面对死亡,表现的不是恐惧,而是希望,弥留之际她问喇嘛医生:我还能生吗?喇嘛笑着回答:能生,生个七八个没问题。相信看到这里,观众的心灵会被深深震撼,爱实际上就是一种给予,无私无悔的给予。《额吉》一片呈现了宁才面对现代性时的另一种姿态:现代性遭遇改变着我们,但我们“自我”中美好的东西一定要坚持、一定要保留,那是人类共有的财富。

另一方面,上世纪九十年代以来,蒙古族电影从业者在电影美学方面也进行了诸多有益的探索和尝试,其中塞夫、麦丽丝的“骑士类型电影”的尝试、新生代导演们的多向度探索尤为世人瞩目。其中,宁才的这三部电影虽然风格、手法迥然不同,但不同中有着一贯的美学追求,比如长镜头的运用、象征意象的设置和对心理探索的热衷等。

宁才执导的所有影视剧中都有一个统摄全剧的象征意象高悬着,像一弯眉月薄照星空,使影片充盈着一股写意的空灵,既开阔了审美空间,深化了主题意蕴,也增强了无尽的余韵。影片《季风中的马》中的马、影片《帕尔札特克》中的神鹿和镜子、影片《额吉》中挂满果实的树、电视剧《静静的艾敏河》中的艾敏河(意为生命之河)均为象征意象,让影片神气灌注,有了无尽的余韵。

其中《季风中的马》虽然是一部有着浓烈写实风格的影片,但写实中植入了大量写意因素,现实场景往往被意象化,使场景发射的信息超出了场景本身的容量。最突出的莫过于对“马”的意象化处理。影片中的马起码承载了三层表意功能:第一层,是作为叙事线索的马。它夺冠/受伤/被卖/被放生的命运,直接牵引出草原的变迁与牧民生活的转型;第二层,作为传统文化象征的马。蒙古民族被誉为“马背民族”,马代表了传统的游牧文化方式。马的过去、现在和未来,辉煌、老迈和被放生对应着游牧文明的辉煌、衰落和危机;第三层,作为文化传统象征的马。传统文化是过去式的,但文化传统却可以世代相传,文化传统是一种传而统之的事物。在蒙古族人民心中马也是一种精神的象征,勇士离不开骏马,勇士跨上骏马,就像雄鹰展开了翅膀,马代表着勇往无前的精神,所以蒙古族把“气魄”叫做“黑慕里(风马)”。片中的道尔吉老人说:你可以把马编成民歌,世世代代传唱,这样马就在你心中永恒了。马是现实的,也是精神的,它是过去的辉煌、今天的困顿,也是明天的希冀。画家毕力格以被打得遍体鳞伤的乌日根为模特画出了一幅骑马的古代勇士图,这是对历史的缅怀,也是一种精神的招魂仪式。影片最后,被圣化(放生)的老马逡巡在现代公路上,前途迷茫,让人感慨万千。

电影《季风中的马》剧照

宁才也擅长运用长镜头,影片《季风中的马》可看做是他长镜头理论的演武场。影片一开头的长镜头让人过目难忘:全景中荒漠化的干旱草原,烈日当头,一片萧索凄凉景象;近景中的木桩和铁丝网,挂在网上的各色塑料袋残片在风中抖动,隐约传来博(萨满)的祈雨声;镜头开始横摇,传来收音机里汉语、日语、英语的广播;远处依稀可见有位博手执神鼓进行祈雨仪式。在不到一分半钟的镜头里集中了大量信息:自然灾害(干旱)、人为破坏(塑料袋)、游牧方式的衰微(铁丝网)、传统信仰的残留(萨满仪式)和全球化境遇(收音机里的各国电台)。

影片末尾的一个长镜头也有异曲同工之妙:把家当驮上勒勒车的主人公回首遥望祖祖辈辈生息繁衍的故土。远景中蓝天白云依旧,大地一片荒芜,镜头横摇,只见拴马桩孤零零杵在原地;再摇,马鞍挂在木桩上,旁边是祭火神后残留的余烟飘向半空,天地一片寂静。这是告别,但不仅仅是对故乡的告别,也是对传承了千万年的游牧方式的告别,对蒙古民族传统文化的告别,对全部历史与辉煌的告别。看到此,观众不禁会由衷叹息,暗抹眼泪。

从世界电影的角度看,宁才的长镜头并无特别之处,但放在蒙古族电影史上考察,却是意义非凡。这是一部真正直面现实、观照当下、毫不回避地正视当代蒙古族生存状态的严肃电影。从影片中我们再也看不到被“公共想象化”的蒙古族——所向披靡的勇士、热辣多情的女人、暴饮烈酒的豪放、牧歌悠扬的浪漫——而是被严酷的现实压垮、挣扎在生存线上的千万个弱者。宁才的长镜头让笔者想到了一个词:凝视,对存在的凝视。

回顾蒙古族电影史,发现我们少有这样长久的、严肃的、毫不回避的凝视。很多电影都是想象大于正视,而且那想象均携带了他者的眼光,我们表达的不是我们真实的存在,而是他者强加于我们的命名。这部电影中,几乎看不到摄影机的移动,固定的机位好似一个人站在原地一动不动,久久地凝视着存在本身。凝视让这部影片获得了前所未有的透视感和思想穿透力。

对心理探索的热衷也是宁才影片的一大特色。在《季风中的马》这样一部写实色彩较浓烈的影片中,导演竟然也再三运用主观心理镜头,去分析和表现主人公的复杂心绪,这多多少少出乎笔者的意料。如主人公乌日根被民警铐在办公室里后,面对骏马画像产生的联想;又如主人公被迫卖马后伤心欲绝,在幻觉中与马对话,驱赶幻象中羊群的场面都属于主观心理镜头。这与宁才的思想者气质有关。

宁才是那种既用心又用脑的导演。他主观表达的愿望是那么强烈,以至于客观表象远远满足不了他所要表达的意念,因此现实的表象往往被内在意念撑破,成为观念的承载物,摇变为观念化的意象和象征。《季风中的马》中的很多镜头均有这样主观化的倾向。这都源自一个事实:宁才要表达的远比现实的要多。

电影《季风中的马》海报

这一特色同样集中体现在《帕尔札特克》这部影片中。影片对内心世界探索的力度和深度均达到了蒙古族电影史上绝无仅有的程度,起码到目前为止,还没一部影片能够与其比肩。这使它成为一个特例。

影片完全采用了现实时空与心理时空并行交叉的方式,将主人公的梦境、回忆、幻觉、联想与现实并置,而且故意抹掉其界限,让现实时空与心理时空混为一体,不分你我。这不单是导演的意图,也与主人公精神崩溃、日夜买醉、意识模糊的心理相吻合。其中画家娜佳与少女娜佳(回忆自我)的多次并置与对话有着意料之外,情理之中的出奇效果;少年男友邱卡与画家男友的合二为一,混为一谈也完全符合主人公情疾而魔的心理状态。

影片中几个完全抹掉现实与心理时空界限的镜头让人过目不忘:娜佳为了报救命之恩,违心地委身于锅炉工。此时出现幻觉,画家男友走进锅炉房责怪娜佳,锅炉工上前劝阻却被男友打倒在地,男友气愤地夺门而出,锅炉工送出。稍许,锅炉工提着肉菜开门进来。这些仅用一个长镜头处理,而镜头的前半段是娜佳的幻觉,后半段则是真实的现实时空,极其准确地表现了主人公意识模糊、难分真幻的心理状态。影片的末尾,娜佳嫁给锅炉工回到他的老家,她坐在窑洞的土炕上,镜头摇向墙壁、镜子,移到门口,门外土丘上跳着古老舞蹈的娜佳的身影。镜头的前半段为现实时空,而后半段已然是娜佳身在夫家而心在故土的惨烈乡愁。《帕尔札特克》这部影片的探索力度,即使放在国产影片的谱系中也毫不逊色。

但愿宁才穿越这孤独者的乱象,抵达或接近那份梦想的真知,让民族电影破土而出,表达真实而丰富的自我。

(作者:海日寒,原文发布于《草原·文艺论坛》2012.4,原标题:自我镜像——解读宁才执导的三部影片)