口述人:奥其尔阿拉73岁

原标题:奥其尔阿拉:我给草原上的牧民放映了5500多场电影

整理人:本报记者布仁克西克

上世纪六七十年代,人们的文化生活

远没有当今社会多姿多彩,牧区的文化生活更是单调乏味,那时看电影成为牧民们最渴望的一件事。那个年代,无论是大人还是小孩,巴望着每晚有电影看,巴不得每场电影都能在自家蒙古包前放映。没有谁正式通知放映时间和地点,但总会有很多牧民早早在那里等待。

我和放映设备是草原上的“贵客”

我出生在美丽的巴音布鲁克大草原,小时候因家境贫寒,只上过小学三年级。16岁那年,有幸被巴音布鲁克区政府(现改为镇)选派到和静县学习放映技术。当时的交通工具就是骆驼和马,从巴音布鲁克到和静县就得走5天。

我至今还记得,在培训班上课的第一天。老师转动机器后,墙上的白布出现了人和动物以及各种事物的画面,更奇怪的是,这白布上的“人们”还会说话。这是我第一次看电影,就这样,我与电影结了缘,因为电影,我后来也遇到了心爱的姑娘并与她结婚生子。

一周的培训学习中,老师教我们如何换胶片、聚焦灯光和放映机修理等技术。放映设备说明书上的那些汉字,我也死记硬背了下来,并记住了不少电影的名字。培训学习结束后,我和巴音布鲁克区政府的工作人员用骆驼驮着放映设备,长途跋涉回到了巴音布鲁克区。当天晚上,在区中心小学校园里坐满了闻讯赶来的牧民。当我摆好放映机,从褡裢里拿出白布、支架等设备时,所有人都瞪大眼睛看着我。我也在忐忑中放了第一场电影《狼牙山五壮士》。所有看电影的人都像我第一次看见放映机一样充满了好奇,大家看着放映机,再看着银幕,再看着我。还窃窃私语:奥其尔阿拉到县城学魔术回来了。从此没人叫我的名字,大家都叫我“魔术师”,也有人直接叫我“电影”。

当时,巴音布鲁克草原上的牧民居住很分散,为了让每一户牧民都能看上电影,一般以住处较近的几户人家为一个放映点,共设了30个放映点。而这30个放映点,就是我每年轮流必去的地方。错过放映时间的牧民,只能等待两个多月后的再次放映。

印象最深的是我每到一个放映点,就会看到早早来等待看电影的人们。

那一瞬间,路途的疲惫被着急等待看电影的人们的热情冲走了,留下的是和这些“影迷”们一样的激动,那种心情,犹如第一次看电影。

天快黑时,幕布在蒙古包前的两根杆子上支起,憋了好久的孩子们便迫不及待地搬来花毡抢占座位。他们还没来得及吃晚饭,心里却早早盼望着那幕布上闪闪发亮的红星。

天渐渐黑了,安静的草原上却热闹非凡。骑马的、步行的、三五个结伴而来的人陆续到了,在电影放映前,人们议论着今年的雨水,草场上草的长势以及自家羊群的情况,还有上次那场电影以及从电影中学到的几句汉语。

当放映机开始转动时,周围顿时变得安静,大家的目光齐刷刷投向了银幕。那时候,放的电影以战斗片和侦破片居多,《闪闪的红星》、《红孩子》、《大河奔流》、《草原上的人们》、《五朵金花》、《钢铁战士》……大家看得兴致盎然。

我记得有一回看《闪闪的红星》,当看到凶狠歹毒的地主将一位老人围在土楼里,纵火焚烧土楼时,有一个十几岁的男孩气愤地捡起石子朝银幕上的地主投去,嘴里还念叨着:打死你这个大坏蛋,打死你这个大坏蛋。

为了放电影,我常年顾不上家。从这个放映点到另一个放映点得走一天,遇到暴雨大雪天气,就得走两天。30个放映点全部走完,就要走两个多月。也就是牧民两个多月以后才能看到两场或3场电影。如果这次放电影时,因有些牧民放牧等原因没看成电影,那就只能等待下一次的放映。总会有“影迷”给没看上电影的人详细描述那场电影的情景,但牧民心中的那份遗憾会伴随他很久,直到再次与这场电影“相遇”。

虽然条件艰苦,但不管寒暑,每次只要听说我来放电影,牧民老远就在山坡上观望、等待,当他们接应我的马队的身影出现,就会欢呼着跑来迎接。到了放映点,牧民们就会帮我摆放放映机、挂幕布。牧民们以火一般的热情温暖着我,每次都把我当作最尊贵的客人招待。那时,我和我的电影放映设备成了草原上的“贵客”,无论走到哪儿都是很受欢迎,人们总盼望着“我们”的到来。

我给草原上的牧民放映了5500多场电影

当时,虽然电影深受牧民的喜爱,但对于放映员来说,美丽光环的背后也隐藏着危险。有一次在巡回放映电影的途中,纷纷扬扬的大雪下个不停,我赶着牦牛走在十分陡峭的冰大坂上。正走着,突然头顶上方滚下一块石头,驮着放映机的牦牛受到惊吓,顺势朝山坡滚了下去。当时我吓坏了,心想:放映机摔坏了怎么办?还有好多牧民等着我看电影呢。我连滚带爬跑到牦牛前,牵住了牦牛的缰绳,牦牛受伤了,我的脚也受伤了,还好,放映机完好无损,多亏出发前把放映机用毛毡子裹了好几遍。

因为是巡回放映电影,每个放映点我都得去,不管路途多远,山路多陡。有时,一条羊肠小道,八九十度的陡坡,每次我只能背起一件放映设备,揪着陡坡上的灌木或草,小心翼翼地一步步爬上去,直到把一件件设备运上山顶。

1980年夏季的一天,我去一个放映点的路上,看到一位腿脚不便的70多岁的老人提了一桶水一步步往前挪。我走过去问候她并把水桶提到老人居住的帐篷里。我问老人:“您看过电影吗?”老人说:“从没看过电影。”我决定给这位老人单独放一场电影,就这样,一场只有我们两个观众的电影在老人的帐篷前放映。从电影《白毛女》开始放映到结束,老人一直在哭,而我一直翻译着台词。这是我放电影生涯中唯一一次特殊的经历。

想当年我在牧区放电影,方圆几里的人都会赶过来看,甚至有许多人要走很远的路专门来看电影。小孩子们喜欢在放映机前走动时,故意遮住投影,当自己的影子出现在白色幕布上时,就会哈哈大笑起来,有时还会在幕布前用双手做出各种手势。

每次放电影时,当电影里的人们在激烈争论时,牧民都会不停地问我:“他们在说啥呢?”反复看他们比画的手势,我大概也会猜出电影里的主人公在说什么。我从最初给牧民介绍电影里的哪个人是好人哪个人是坏人以外,慢慢地也学会了一些汉语的日常用语,牧民也学会了一些简单的汉语。那时,看电影也成了我们学习汉语的一个办法。

我从1959年开始放电影一直到1989年,30年间除了赶路,其余时间都在放电影,给草原上的人们放映了5500多场电影。那时,看电影成了巴音布鲁克草原上的人们最美好的回忆。

如今:牧民的文化生活多姿多彩拉电线、挂银幕、装喇叭……在以前,这是我每天必备的工作。但1990年后,这种熟悉的日子开始离我越来越远。

现在每当想起自己曾经在草原上放电影的经历,在放映机后面忙碌的脚步,就很感慨。转眼间,50年过去了,交通工具从骆驼、马到摩托车,再到汽车,放映机也从一代白炽灯放映机到二代全反射放映机到三代溴钨灯放映机,而我也从风华正茂的小伙子变成了一个银丝满头的老年人。

现在,随着社会发展,随着牧区生活水平的不断提高,越来越多的牧民住进了安居富民房。巴音布鲁克区扩建为镇,镇上的人们住进了楼房,旅游业迅速发展,牧民们也在蒙古包里搞起了“牧家乐”。村村通电工程使电视进入了牧区,牧民家里都购置了各种电器,人们足不出户,便可观看电视剧和电影。如今的巴音布鲁克的牧民更加富有了,有的牧民还开着小轿车放牧牛羊,冬天住在县城的楼房雇用羊倌放牧的牧民越来越多了。现在有了电视机、电话,手机,国外的、国内的大小事都知道,以前只依靠电影获取外界信息的牧民如今跟上了信息时代。

草原上,牧民们再不用露天观看电影了,但只要一提及那个年代放映电影的故事,我的记忆就好像重新回到了过去的青春岁月里。

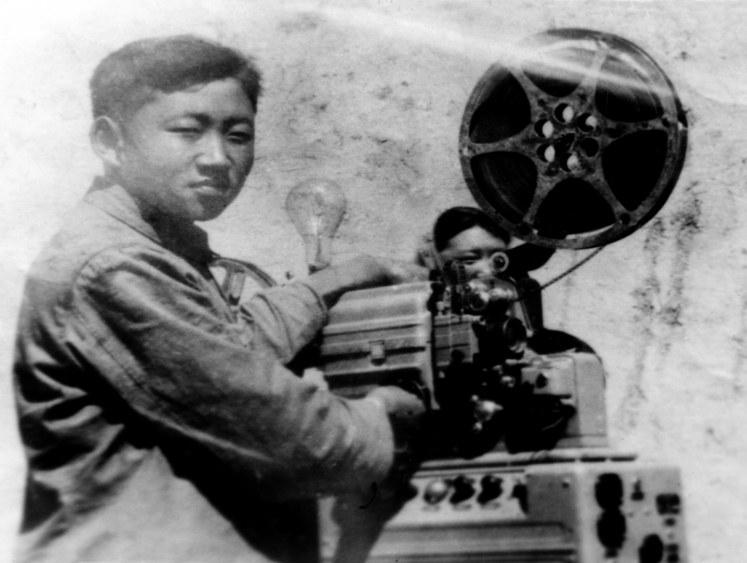

奥其尔阿拉在给牧民放电影。

奥其尔阿拉和牧民聊电影。